L’Ancien régime a-t-il persécuté les homosexuels ?

En mai 2011, pendant la mairie de Bertrand Delanoë, un vœu a été voté au Conseil de Paris qui disait :

« Le 4 janvier 1750, à 23h30, au croisement de la rue Montorgueuil et de la rue Saint-Sauveur, Bruno Lenoir, garçon cordonnier d’une vingtaine d’années, et Jean Diot, domestique de 40 ans, ont été arrêtés en raison de leur homosexualité. Emprisonnés à la prison du Châtelet, leur procès et son verdict témoignent de l’acharnement judiciaire auquel étaient confrontés les homosexuels français du siècle des Lumières.

En effet, chacun d’entre eux a été condamné à la confiscation complète de leurs biens (sic) avant la peine de mort par un bûcher dressé place de Grève, et la dispersion de leurs cendres. Bruno Lenoir et Jean Diot sont donc brûlés vifs publiquement le 6 juillet à 17h. Pour le seul crime d’homosexualité. Il s’agit du dernier couple exécuté en France pour cette raison. »

Trois ans plus tard, Anne Hidalgo ayant remplacé Bertrand Delanoë à la mairie, non loin du lieu de leur arrestation une plaque était dévoilée, qui allait leur rendre hommage.

Interrogée, Mme Hidalgo a évoqué le martyre de deux personnes, assassinées parce qu’homosexuelles. Puis le blogueur Yan Brossat, adjoint au logement à la mairie et président du groupe communiste au Conseil de Paris, a également évoqué le martyre de ces homosexuels. C’est lui qui, informé de l’existence de cette affaire par un auditeur lors d’un tchat sur le site Yagg, a émis le vœu ci-dessus. Voici donc une affaire entendue et gravée dans la pierre : à Paris sous le règne de Louis XV on arrêtait et on brûlait les homosexuels pour la raison qu’ils étaient homosexuels. Vraiment ?

Sur ce sujet là également il va falloir faire de l’Histoire pour rétablir une vérité bien malmenée. L’affaire Diot-Lenoir se déroula bien à Paris en 1750, et on en trouve trace chez l’excellent Edmond Barbier qui nous l’évoque à deux reprises : le 8 juin où il signale l’arrestation, et le 6 juillet l’exécution. Or il se trouve que l’arrestation des deux hommes n’est pas due, comme le prétend le vœu adopté en 2011, à leur homosexualité, mais au fait qu’ils furent pris en flagrant délit de se sodomiser dans la rue. La nuance est de taille, tout de même : auraient-ils fait leur affaire à domicile que rien ne leur serait arrivé. Et auraient-ils fait la même chose en étant un homme et une femme que le tarif aurait été le même. On en veut pour preuve la descente de police qui avait été faite dans un café voisin de l’hôtel de Conti le 9 août 1719 : « on enlève plusieurs personnes des deux sexes pour les conduire à Bicêtre, ainsi que plusieurs particuliers dans une maison voisine du quai de l’École, pour sodomie » avait signalé le mémorialiste Jean Buvat. Dans le Paris de Louis XV, la police des mœurs poursuivait les orgies sodomites même et y compris quand elles étaient l’affaire des deux sexes. Quant à l’information selon laquelle nos deux « martyrs » auraient été brûlés vifs (ce n’est pas écrit sur la plaque, mais c’est dans le vœu), elle est encore inexacte. Diot et Lenoir furent étranglés avant que le feu ne les prenne. Condamnés pour l’exemple, mais proprement et rapidement occis avant le supplice. La barbarie a parfois ses limites.

Or donc Diot et Lenoir ne furent pas victimes d’un acharnement judiciaire dont auraient été la cible les « bougres » comme on disait alors, mais deux parmi les nombreux sodomites pris en flagrant délit public et conduits en prison. La raison pour laquelle ces ceux-là furent exécutés et non simplement admonestés et fustigés comme les autres, est à chercher dans l’histoire de la Marche rouge.

Nous y reviendrons.

L’historien Maurice Lever a rendu en 1983 un passionnant travail intitulé « Les Bûchers de Sodome », dont le titre semble donner raison aux militants LGBT. Semble seulement. Car la lecture de cet excellent travail nous donne une information un peu surprenante concernant les bûchers du siècle des Lumières.

Maurice Lever assure que dans une capitale de 650 000 habitants, la police des mœurs du roi possédait dans ses registres les coordonnées d’environ 25 000 sodomites. Il s’agissait de surveillance, laquelle était tout aussi minutieuse à l’égard des prostituées : les mères maquerelles faisaient aux pandores un rapport minutieux des goûts et façons de faire du tout Paris. Les choses n’ont guère changé depuis. De ces 25 000 bougres, sept furent exécutés durant le siècle, cela ne s’appelle pas faire de l’acharnement. Bien sûr sept c’est encore trop si on considère que chacun est libre de ses mœurs. Encore faut-il spécifier que la police ne pourchassait pas les homosexuels chez eux mais dans les lieux publics et uniquement. Qui furent les « martyrs » de « l’acharnement judiciaire » contre les homosexuels au siècle des Lumières ? Un certain Benjamin Deschauffours a laissé son nom à la postérité, et Dominique Fernandez, académicien, récipiendaire en 1982 du prix Goncourt pour sa biographie romancée de Pier Paolo Pasolini (Dans la main de l’Ange), avait écrit en 1978 :

« Une chaîne, ininterrompue, nous unit à Etienne-Benjamin Deschauffours, qu’on brûla vif sur la place de Grève, et dont les cendres furent dispersées au vent, pendant que ses biens étaient acquis au roi » ( L’Etoile rose, Grasset, 1978).

Cet hommage d’un homosexuel glorifié à un homosexuel exécuté sonne bien comme la défense d’un martyr et la dénonciation d’une persécution.

Voyons cela.

Voltaire, l’inénarrable menteur, mentionne son cas dans son Dictionnaire philosophique à la rubrique « Amour socratique » et, déjà, en fait un innocent sacrifié :

« L’ex-jésuite Desfontaines fut sur le point d’être brûlé en place de Grève pour avoir abusé de quelques petits Savoyards qui ramonaient sa cheminée ; des protecteurs le sauvèrent. Il fallait une victime : on brûla Deschaufours à sa place. Cela est bien fort ; est modus in rebus : on doit proportionner les peines aux délits. »

Et plus loin :

« Une équivoque fit brûler à Paris Deschaufours, gentilhomme lorrain. »

En 1769, une variante de la chose l’amène à écrire :

« L’abbé Desfontaines fut sur le point d’être cuit en place de Grève, pour avoir abusé de quelques petits Savoyards qui ramonaient sa cheminée ; des protecteurs le sauvèrent. Il fallait une victime : on cuisit Deschauffours à sa place. Cela est trop fort… »

Benjamin Deschauffours aurait donc été injustement exécuté : on peut voir en Voltaire un défenseur de la cause LGBT de son temps. Mauvaise pioche si c’est la vérité qu’on recherche. Le patriarche de Ferney est la plus mauvaise référence en la matière, le mensonge a toujours été son maître.

Il est de fait que Benjamin Deschauffours fut bien officiellement condamné pour le crime de sodomie à être exécuté (brûlé, et brûlé vif, c’est clair), ses cendres jetées au vent et ses biens acquis au roi. Il n’y a pas de doute à cet égard, ce fut publié le samedi 25 mai 1726. Mais de là à dire, comme le fit le Nouvel Observateur en juillet 2013 en hommage à un Voltaire défenseur d’un « gentihomme pédéraste » (Deschauffours) : « Condamner, oui, persécuter, non ! » il fallait oser. Car Benjamin Deschauffours n’a pas été brûlé vif mais mort, et pour sodomie certes, mais certainement pas avec des adultes consentants. Il faisait, disait-on alors, « commerce de sodomie ». Il servait pour cela d’entremetteur entre des amateurs fortunés et des jeunes gens à qui il proposait de devenir riches en se laissant faire. Il arrivait que ça marche, ou qu’après en avoir tâté un jeune domestique s’enfuie en criant, épaississant ce qui allait être le dossier du plus incroyable pédocriminel de son temps. Ce n’est pas sur des affaires de séduction de jeunes pauvres naïfs que s’ouvrit le procès de Benjamin Deschauffours. Il s’attaqua à des enfants dont les mères lui déclarèrent la guerre.

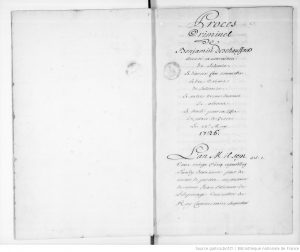

Procès faits à divers sodomites jugés au Parlement de Paris

Procès faits à divers sodomites jugés au Parlement de Paris

La première d’entre elles fut la veuve Genevière Anquetil qui déposa que son fils Hilaire, âgé de seize ans, avait été drogué et violé par trois messieurs alors qu’il était venu porter une montre au sieur Deschauffours. C’est cette plainte, déposée lundi 2 juillet 1725 qui, assortie d’un certificat médical, avait déclenché la procédure au Châtelet de Paris. Deux semaines plus tard, le commissaire Camuzet commençait ses interrogatoires. Ils allaient être édifiants. D’anciens domestiques du monsieur vinrent témoigner de la recherche qu’il faisait de gitons pour des Messieurs qui venaient les acheter. L’un d’entre eux fit savoir qu’il y avait des orgies sodomites chez lui. Mais il y eut plus grave, beaucoup plus grave. La veuve Marie Leclerc vint à son tour témoigner que ses deux fils, artisans comme l’était le fils de la veuve Anquetil, se rendirent chez Benjamin Deschauffours pour y livrer leur ouvrage. L’un d’eux, Paul, âgé de quatorze ans, sera fouetté et violé par trois hommes. Une semaine plus tard il disparaîtra à la sortie de la messe : se mère ne le reverra plus. Arrêté le 21 juillet, Benjamin Deschauffours jouera jusqu’à la dernière extrémité la vierge effarouchée, l’innocent bafoué qui ne comprend pas qu’on lui veuille du mal. Pratiquer la sodomie, lui ? A Dieu ne plaise qu’il fasse une chose pareille ! Ces domestiques sont d’un menteur !

Le défilé des témoins continua, et on apprit que le voisinage voyait entrer des petits garçons et les entendait crier.

Un soir une certaine Jeanneton, domestique, le vit entrer à la nuit avec un garçonnet qui pleurait à chaudes larmes en appelant papa et maman. A travers la porte, elle l’entendit qui criait à l’enfant de se taire, puis elle perçut des coups violents. Benjamin Deschauffours venait d’assommer l’enfant à coups de bâtons sur la tête. Il gâtait la marchandise : il envoya son laquais quérir un chirurgien qui pansa l’enfant et le dit en grand danger. L’homme de l’art questionna un peu ce faux père qui donnait de bien étranges raisons à l’état épouvantable de cet enfant de onze ans. Mais il n’alla pas plus loin. L’enfant mourut trois jours plus tard à l’hôtel-Dieu sous un faux nom. Jeanneton avait fait de son mieux pour donner l’alarme. Elle avait prévenu son maître et pressé le chirurgien de déposer, mais les deux s’étaient défilés. Elle avait également entendu le domestique Picard dire que le fils de Marie Leclerc était bien loin et ne reparaîtrait pas.

Il ne reparut pas, en effet. Un garçon apothicaire déposa qu’il fut un jour mandé pour panser une plaie, et qu’il vit un jeune homme étendu sur un lit qui venait d’être châtré. Deschauffours lui proposa de l ‘or pour prix de son silence, il refusa l’or et alla tout raconter à son maître. Il apparut que la complicité du domestique Picard était fondée sur un échange de bons procédés : il acceptait de coucher avec son maître qui, en échange, lui permettait de coucher avec ses jeunes proies. Vinrent enfin un couple de gens modestes, lui domestique, elle revendeuse à la toilette, dont le fils fut enlevé sous leurs yeux en plein jour et en pleine rue. Au père éperdu qui avait couru contre l’enleveur on avait décrit un certain Deschauffours.

C’est le matin du dernier interrogatoire, après sept mois de dénégations outragées, que Benjamin Deschauffours se mit à table et avoua tout. Il découvrit ses fausses indentités, donna le nom de ses complices et de ses clients, confirma les détails donnés par les plaignantes et avoua même des rapts qu’on ne lui imputait pas. Après avoir tout avoué, Benjamin Deschauffours demanda pardon.

Il fut décidé qu’on n’évoquerait dans la sentence publique que le crime de sodomie, sans donner les détails.

Il monta sur le bûcher le 24 mai 1726 où on l’étrangla avant de mettre le feu. Le bourreau aurait-il manqué son coup ? Toujours est-il qu’un témoin attestera l’avoir vu sursauter à l’approche des flammes.

Victime Benjamin Deschauffours ? Martyre aussi, sans doute. Persécuté, sûrement. N’est-ce pas ?

Jusqu’à quand va-t-on se servir d’une Histoire malmenée et méconnue pour faire passer une idéologie destructrice ?

Je reviendrai dans un autre article sur le contexte de l’exécution de Diot et Lenoir.